|

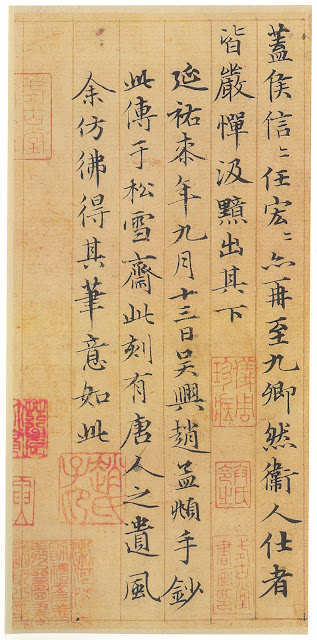

| 錢謙益撰、錢曾箋註《牧齋有學集詩註》卷七書影 清康熙十四年玉詔堂刊本 美國哈佛燕京圖書館藏 |

為紀念恩斯特•貢布里希教授誕辰100周年而作

以「書籍之為藝術」來紀念貢布里希百年誕辰,主要有兩個原因,一是貢布里希的藏書在中國美院落戶,我們每天都在和他交流,二是貢布里希發表的第一篇論文「一首中國詩譯成德語時的問題」(1930)其實是從中國古籍開始的。所以這次是想從藝術史的角度討論古籍。它共分三個部分,第一部分講敘事,第二部分講鑒定,第三部分講材料和理論之間的張力。

一、《漢書》的故事

貢布里希在談到一種技術如何會獨立成為一種藝術時說:「有些藝術家認識到,藝術必須在程式的上下文中才能發展起來。人們必須創造、發展並逐漸改進這些程式,使它們達到令人讚歎的絕妙程度。可當代的批評家們並不關注和期待這種程式的改進。他們總是想有新的藝術。換句話說,他們感興趣的是新樣式、新風格、新運動、新宣言和新花招,而不是非常緩慢的漸進改良過程。在我看來,只有這種漸進改良的過程才能產生藝術。例如,中國的書法就是經過了幾個世紀的漸進改良才變成藝術,當交流手段的漢字其程式和傳統在發展中確立下來之後,人們才可以欣賞那些微妙的簡煉的手法,和標誌一位漢學法家特色的偏離規範而富有表現力的筆法。我們可以設想幾乎任何東西都能變成藝術,比方說,古秘魯人的結繩語如果能夠得到這樣的漸進改良,也能變成一種藝術。只是這種發展並非一夜就可完成,它需要時間。我覺得,這一時間並非招之即來。」(E. H. Gombrich, 'The Museum's Mission, the Enjoyment of Art, the

Problem of Critics', Art News, January 1974, pp. 54-57;中譯本見楊思梁、范景中《藝術與科學:貢布里希談話錄和回憶錄》,浙江攝影出版社,1998年,第209-210頁。)受此啟發,我想討論一下書籍之為藝術。但我不想細緻地追溯書籍的歷史,和它的漫長的改良過程,而是從一百年前的一段話開始。

光緒三十三年,王國維先生發表《古雅之在美學上之位置》,述美的兩種形式說,第一種為材質(內容),第二種為表現技巧(形式),然後舉例曰:「三代之鐘鼎,秦漢之摹印,漢魏六朝唐宋之碑帖,宋元之書籍等,其美之大部,實存於第二形式。」其中列書籍為美的對象,這大概是近人的首次表述。其時為西元1907年夏,先生31歲。

從書史看,宋人刻書的藝術水準,超前越後,無可匹敵。在宋板書的收藏中,趙孟頫(1254-1322)的藏書雖後世所知寥寥,但在傳世的銘心絕品中,有一部卻最霽心悅目,未見有何書比它還更令人豔羨,這就是人們頻頻稱頌的《漢書》。

明末的鑒賞家劉體仁(1612-1677)《七頌堂識小錄》說:「宋板書所見多矣,然未有踰《前漢書》者。於中州見一本,出王元美家,前有趙文敏小像,陸師道(1511-1574,師事文徵明)亦寫元美小像於次帙,標籤文衡山八分書。」

這一簡述,寥寥五十幾字,卻是當時鑒賞家的共識。高濂《遵生八箋》論宋板書之美,獨標《漢書》為佳,其說:「余見宋刻大板《漢書》,不惟內紙堅白,每本用澄心堂紙數幅為副。今歸吳中,真不可得。」此即趙孟頫舊藏本,吳中即指王元美家。王元美名世貞(1526-1590),明蘇州府太倉人,自號鳳洲,又號弇州山人。嘉靖二十六年進士,官刑部主事,後累官刑部尚書。好為古詩文,始與李攀龍(1514-1570)主文盟,主張文不讀西漢以後作,詩不讀中唐人集,以復古號召一世。與李攀龍等稱後七子。《列朝詩集小傳》說:「于麟既沒,元美著作日益繁富,而其地望之高、遊道之廣,聲力氣義,足以翕張賢豪,吹噓才俊。於是天下咸望走其門,若玉帛職貢之會,莫敢後至。」張應文,一位活動在嘉定和蘇州一帶的收藏家,與王世貞相善,在他的《清秘藏》中也說:「余向見元美家班範二書,乃真宋朝刻之秘閣特賜兩府者(東京汴梁開封府,西京洛陽河南府)。無論墨光煥發,紙質堅潤,每本用澄心堂紙為副,尤為精絕。前後所見《左傳》、《國語》、《老》、《莊》、《楚辭》、《史記》、《文選》、諸子、諸名家詩文集、雜記、道釋等書約千百冊,一一皆精好。較之元美所藏,不及多矣。」(知不足齋本,卷上,第23-24頁)

王世貞自己也說:「余平生所購《周易》、《禮記》、《毛詩》、《左傳》、《史記》、《三國志》、《唐書》之類,過三千餘卷,皆宋本精絕。最後班范二書,尤為諸本之冠。」「前有趙吳興小像,當是吳興家入吾郡陸太宰(陸完,1458-1526,曾官兵部尚書),又轉入顧光祿(顧恂,以子鼎臣貴,贈光祿大夫柱國少保兼太子太傅禮部尚書武英殿大學士,成弘間崑山人)。余失一莊而得之。」

王世貞以一莊的代價換得《漢書》,真是驚人的豪舉,以致後來再見到趙孟頫舊藏的《六臣注文選》,便只能且戀戀且悵悵了。《文選》卷五後有王氏跋,口氣大變:「余所見宋本《文選》,亡慮數種。此本繕刻極精,紙用澄心堂,墨用奚氏(奚鼐,唐易水人,墨印有「奚鼐墨」或「庚申」字樣,或謂其子超在南唐受賜姓李,超子李廷珪,一說與奚廷珪為二人)。舊為趙承旨所寶。往見於同年朱太史家(朱太史名無考),云得之徐太宰(少宰,徐縉,弘治乙丑進士,官吏部左侍郎)。幾欲奪之,義不可而止。太史物故,有客持以見售,余自聞道日,束身團焦,五體外俱長物。前所得《漢書》已授兒輩,不復置几頭,寧更購此,因題而歸之,吾師得無謂余猶有嗜心耶!壬午春日,世貞書於曇陽觀大參同齋中。」壬午為萬曆十年(1582),其時王氏56歲,而《漢書》也已送給了兒子。

王世貞64歲去世,估計逝後時間不長,《漢書》就脫手。他的兒子王士騏也有跋說:「此先尚書九友齋中第一寶也。近為國稅,新舊並急不免,歸之質庫中,書此志愧。」士騏乃世貞長子,字冏伯,萬曆十七年進士,官至吏部員外郎,亦能文,剛直之士,錢謙益很是揄揚。

錢謙益(1582-1664)可能是私家藏書史上最有名的人,他的絳雲樓冠絕大江南北。《漢書》幾經轉手,到了他的書架。書中留下了他的數通跋語,由此可知《漢書》的珍異及命運。可以說,此書在錢謙益的生命中是如此重要,連詆毀他的《牧齋遺事》也對它大書一筆,演義為故事:

大江以南,藏書之富,無過於錢。自絳雲樓災,其宋元精刻皆成劫灰。世傳牧齋《絳雲樓書目》,乃牧翁暇日想念其書,追錄記之,尚遺十之三。惟故第在城東,其中書籍無恙,北宋前後《漢書》倖存焉。初,牧翁得此書,僅出價三百餘金。以《後漢書》缺二本,售之者故減價也。牧翁寶之如拱璧,遍屬書賈,欲補其缺。一書賈停舟於烏鎮,買面為晚餐。見鋪主人於敗簏中取書二本作包裹具,諦視則宋板《後漢書》也。賈心驚,竊喜,因出數枚錢買之,而首頁已缺。賈向主人求之,主人曰:「頃為對鄰裹面去,索之可也。」乃並首頁獲全,星夜來常。錢喜欲狂,款以盛筵,予之廿金。是書遂成完璧。其紙質墨色,炯然奪目,真藏書家不世寶也。入本朝,為居要津者取去。

故事中記兩漢書因藏城東而未毀,殆誤。《初學集》卷八十五「跋前後漢書」云:

趙文敏家藏前後漢書,為宋槧本之冠。前有文敏公小像。太倉王司寇得之吳中陸太宰家。余以千金從徽人贖出。藏弆二十餘年。今年鬻之於四明謝象三。床頭黃金盡,生平第一殺風景事也。此書去我之日,殊難為懷。李後主去國,聽教坊雜曲,「揮淚對宮娥」,一段淒涼景色,約略相似。癸未中秋日書於半野堂。

熟悉藏書史的人大概會問,大名鼎鼎的汲古閣就在眼前,錢謙益為什麼不把漢書售與毛氏,而要售與自己的情敵。查《牧齋尺牘》致毛晉的信最多,共四十六首,比給錢曾的還多,但卻沒有一首言此。幸好,與李孟芳的十三通信中有三通涉及此事。第一通云:「子晉並乞道謝。《漢書》且更議之,不能終作篋中物也。歸期想當在春夏之交,把臂亦非遠矣。」(似寫於崇禎十一年)第十通:「歲事蕭然,欲告糴於子晉。藉兄之寵靈,致此質物(即《漢書》),庶幾泛舟之役有以藉手,不致作監河侯也。以百石為率,順早至為妙,少緩則不濟事矣。」第十二通:「空囊歲莫,百費蝟集。欲將弇州家《漢書》,絕賣與子晉,以應不時之需。乞兄早為評斷。此書亦有人欲之,竟不欲落他人之手。且在子晉,找足亦易辦事也。幸即留神。」但最終未入毛晉手。此似為崇禎十五年歲杪之事,第二年癸未,即崇禎十六年(1643),明朝滅亡的前一年,錢謙益為了應付建造絳雲樓的費用,不得不賣掉寶愛的《漢書》與四明謝三賓。陳寅恪先生說「牧齋售書之日,與絳雲樓上樑之時,相距甚近。兩事必有相互關係無疑。」(《柳如是別傳》,p.406)

黃丕烈《士禮居藏書題跋記》卷五「唐女郎魚玄機詩一卷,宋刻本」條云:「朱承爵字子儋,據《列朝詩集小傳》,知為江陰人。世傳有以愛妾換宋刻《漢書》事。其人亦好事之尤者。唐女郎何幸,而為其所珍重若斯。」此處黃氏誤記,朱承爵當為朱大韶,曾以一美婢換宋槧袁宏《後漢紀》。錢謙益則終以《漢書》換取絳雲樓,以供柳如是安居。

錢氏《有學集》卷四十六又有《書舊藏宋雕兩漢書》一通云:「趙吳興家藏宋槧兩漢書,王弇州先生鬻一莊得之陸水邨太宰家,後歸於新安富人。余以千二百金從黃尚寶購之。崇禎癸未,損二百金,售諸四明謝氏。(明代中晚期收藏家重法書超過繪畫,項元汴所收王羲之《瞻近帖》銀兩千,懷素自序貼銀一千,馮承素摹蘭亭五百五十,宋拓定武蘭亭四百二十),庚寅(1650)之冬,吾家藏書盡為六丁下取。此書卻在人間。然其流落不耦,殊可念也。今年游武林,坦公司馬攜以見示,諮訪其贗。予從臾勸亟取之。司馬家插架萬簽,居然為壓庫物矣。嗚呼!甲申之亂,古今書史圖籍一大劫也。庚寅之火,江左書史圖籍一小劫也。今吳中一二藏書家,零星捃拾,不足當吾家一毛片羽。見者誇詡,比於酉陽羽陵。書生餓眼見錢,但不在紙裹中,可為捧腹。司馬得此十篋,乃今時書庫中寶玉大弓,當令吳兒見之,頭目眩暈,舌吐而不能收。不獨此書得其所歸,亦差足為絳雲老人開顏吐氣也。劫灰之後,歸心空門,爾時重見此書,始知佛言,昔年奇物,經歷年歲,忽然覆睹,記憶宛然,皆是藏識變現。良非虛語。而呂不韋顧以楚弓人得為孔老之云,豈為知道者乎?司馬深知佛理,並以斯言諗之。歲在戊戌(1658)孟夏二十一日重跋於武林之報恩院。」

周容《春酒堂文存》卷三「宋刻兩漢書記」也述及此事,其曰:「戊戌春張新鄉招錢虞山先生集藩司署齋,出宋刻兩《漢書》,問虞山曰:『聞是書向屬先生藏弆,然否?』先生曰:『然也。是書原趙吳興物,故上存吳興畫像,凡十篋,王鳳洲司寇鬻一莊以得之陸太宰家,後歸予絳雲樓中。癸未質千金於四明謝氏。今竟屬公耶?』因共展玩,果見吳興畫像攝笠而縵纓。虞山為作文,題其後,皈諸佛教,欲以忘得失也。此如目前事,不數年,新鄉以文字中孽,死塞外,不知是書所歸矣。」

張新鄉即坦公司馬,名張縉彥,新鄉人,明崇禎四年進士,累官兵部尚書。李自成入京,率百官表賀。後又降清,順治十七年,因刻《無聲戲》,自稱「不死英雄」,被流放甯古塔而死。爾時他正在浙江左布政使的任上。此後,錢謙益為張坦公《依水園文集》作序,長至千餘言,陳寅恪先生以為有欲感動張氏,取兩漢書還歸舊主之意。《牧齋尺牘外編》「與□□」書所言多同於上引跋文,惟涉及李本石之語,則跋文未載,其云:

京山李維柱字本石,本甯先生之弟也。嘗語予,若得趙文敏家《漢書》,每日焚香禮拜,死則當以殯葬。

陳寅恪先生又評論說:「牧齋平生有二尤物。一為宋槧兩漢書,一為河東君。其間互有關聯,已如上述。趙文敏家漢書,雖能經二十年之久『每日焚香禮拜』,然以築阿雲金屋絳雲樓之故,不得不割愛,鬻於情敵之謝三賓。未能以之殉葬,自是恨事。至若河東君,則奪之謝三賓之手,『每日焚香禮拜』達二十五年之久。身沒之後,終能使之感激殺身相殉。然則李維柱之言,因為漢書而發,但實亦不異為河東君而發者。嗚呼!牧齋於此,可以無遺憾矣。」

《漢書》歸張縉彥後,周容作「記宋刻兩漢書記」的後一部分議論說鷗波道人不應以元裝加之漢書,意在譏諷。全祖望《句餘土音》最後一詩《鷗波道人漢書歎》亦是此種感慨。詩中有自注說:「謝氏此書後歸張坦公侍郎以貢內府,不可復見矣。」前引《牧齋遺事》所說的「居要津者」,也當指內府。王士禎《分甘餘話》卷二說:「趙承旨家宋槧前後《漢書》,錢牧齋大宗伯以千二百金購之新安貴人。後售於四明謝氏,後又歸新鄉張司馬坦公。康熙中有人攜至京師,索價甚高。真定梁蒼岩(梁清標,1621-1691)大司馬酬以五百金,不售攜去,後不知歸誰何矣。」期間又經過什麼周折才入內府,因文獻缺如,無考。

與《漢書》相關者,除了上述之外,書中尚有幾家鈐印,如「顧印從德」白文方印、「鼎」「元」朱文連珠印,「伯雄」朱文長方印,「潘印允端」白文方印,「黃印正賓」白文方印,除顧從德因有《集古印譜》傳世,還能考見外,其他人事蹟,殆以磨滅。但《漢書》已如上述,卻絕非一般之物,它最終進入內府,連乾隆帝都手舞足蹈,興奮得連跋兩通,鈐了禦璽近十方,還像趙孟頫那樣,繪上了御容。他在1744年的跋中說:

內府藏舊刻書甚夥,而前後《漢書》雕鐫紙墨並極精妙,實為宋本之冠。覽前人跋語,知舊為吳興趙孟頫家物,輾轉流傳,一歸之王世貞,再歸之錢謙益。王錢輩皆精於賞鑒,而愛惜珍貴至比之寶玉大弓,良非虛語。每一翻閱,楮墨猶香,古今至寶,真有神物護持耶?乾隆甲子仲秋之月御題。

此跋距錢謙益揮淚對宮娥之慨整整一百零一年,令人扼腕的是,神物護持的時間不長,又過了半個世紀,嘉慶二年(1797)十月二十一日晚,乾清宮、交泰殿失火,殃及昭仁殿「天祿琳琅」,前後《漢書》亦被六丁取去。

「天祿琳琅」專收皇家善本,乾隆四十年(1775)敕撰的書目,在宋版史部類首舉此《漢書》,詳錄題跋印章,並作考證,定為南宋紹興刻本,為我們懸想其美留下了文字的意象。其時,本數為五函四十四冊。按照現在的拍賣價格,至少也要一個億人民幣,這肯定還是少說了。因為近二十年的大陸所有拍品,沒有一件可與此《漢書》相比。

以上就是《漢書》的故事,這個故事於明清間在多大範圍之內傳播,成為樣板,供人追摹,因我見聞有限,無力描畫出一個輪廓,僅舉一個片斷,聊供資談。

康熙二年癸卯十二月二十二日(1664年1月19日)漸江大師去世,他的徽州府歙縣友人許楚(1605-1676)、程守(1619-1689)等人「相與躬負鏵鍤,蔬林剔柯,漉泥薙草,藏厥蛻於五明之西岩,累峰石而塔之。鄉先生王蘆人(泰徵)祠部為之作傳,蝕庵程子(守)銘於塔門」(許椘《畫偈》序,舊鈔本,第1頁)朋友們的供品則反映在《十供文》中,共十一件,它們是:

柴荊舊侶,希慕前風,競投雅贈,翕臻十供。一宋版漢書;扶風偉撰,日月常懸,閱宋迄今,煤鮮楮皎;是用供師配法乘之尊,可以尚論黃農,綜涵萬典,芝泥玉匣,約束葫蘆。一雲林書畫卷;幽汀寒樹,儼置前身,拔俗清言,光韻淩紙;是用供師領行篋之玩,可以攜眺孤岑,呼雲共賞,澄懷逸峪,舒卷自如。一黃鶴山樵掛幅;邃徑疑筇,危巒礙日,望衡九面,蘊嶺七奇;是用供師酣眾響之觀,可以因形媚道,敷趣營思,伸藤數尺,坐收崐閬。一淳化祖榻帖;神猶嘯樹,姿欲飛鴻,銀印冰紋,騰鮮霜素;是用供師闡臨池之秘,可以悟超塚笈。遠禪山陰,擲筆遙空,紅鵝笑籠。一古坑歙硯;犀質堅瑩,玉擎中裹,嘗留野寺,珍重奚囊;是用供師作偶影之交,可以舒閑林薄,箋注金函,會心吮墨,漫興驅毫。一梅花癭瓢;雲根內結,寒馥外烝,箕許之遺,降生黟麓;是用供師為飲潄之具,可以對佛餐霜,傾荷取露,曹溪一勺,潤遍恒河。一羊角竹杖;楖栗仙胎,龍孫變相,扶攜以遊,筋骨輕爽;是用供師分濟勝之勞,可以訪道叅宗,煙裝猝辨,抗身雲上,浩蕩千峰。一擊子筒爐;博山異式,宣廟名工,色嫩精融,制侔鼒卣;是用供師羅經案之前,可以虔禮栴檀,微溫松朮。掩龕開帖,靜度心香。一古瓷磬洗;得自園公,全於鉏鏵,泑如紺玉,樸燦土花;是用供師於研山之側,可以淨貯山泉,盥澡勞穎,豁目一泓,經旬不宿。一定州蔍根缾;甄作窯胚,幾欲化去,歷年數百,躍水而出;是用供師寄寫生之趣,可以朝摘霜妍,蕭疏位置,不辨花名,日咀幽馥。一陽羨匏壺;張洞青泥,徐生妙技,取象山匏,砂光滑膩;是用供師冠瀹茗之器,可以擇蓄仙芽,微探湯候,隱流煙客,談詠永日。

注意:此十一件寶物,《漢書》列第一,雖非趙氏《漢書》,卻透出了它的影響。

二、《汲黯傳》的真偽

1320年秋天,趙孟頫手抄了一篇《汲黯傳》,此傳先見於《史記》,後見於《漢書》。寫一位生活在西元前二世紀漢武帝時代的社稷之臣,叫汲黯(?-前112),字長孺,他曾經到河內調查火災,發倉粟賑民,又是一位和平主義者,主張與匈奴和親,反對興兵,他鯁直盡職,輕刑簡政,不苛細,有治績。顧復《平生壯觀》記這件作品曰:「《汲黯傳》,楷書,稍肥,甚精。董文敏云:小楷特為遒媚,與本家筆不類。」《墨緣匯觀》著錄說:「淡黃藏經紙本,烏絲界欄,楷書,法唐人,清勁秀逸,超然絕俗,公書之最佳者。」又說:「卷有項氏收藏印及寅叔、完齋、笪氏、李氏等印。維揚李書樓已刻石。」

此卷在安岐身後,又歸了秀水唐北枝,嘉慶八年四月十七日張廷濟偕葛春嶼、戴松門、錢幾山曾過唐氏園觀覽,《清儀閣題跋》中有記。徐邦達先生嘗以此卷為標準件,證明故宮博物院所藏趙書《六體千字文》為偽。他說:「《汲》書風骨嶙峋,與《千文》款字對比,高下立判。」他下面說的幾句尤其注意:「考《墨緣匯觀》法書卷二記趙氏《草書千文》一條中附論此本,以為是俞和偽作,茲與俞書篆錄《千文》冊相較,確有相似之處,可見安氏正有見地。」(《古書畫偽訛考辨》,下卷,第46頁,江蘇古籍出版社,1984年)此論為何重要,下面再談。

《汲黯傳》迭經名人收藏過目,大都以為真跡,但有兩個問題一直困擾著人們。一是書風,就像笪重光注意到的,結體方勁,類歐陽率更《溫公碑》,與本來的面貌有異。一是趙孟頫跋文中所謂的「此刻」,現錄之如下:

延祐桼年九月十三日,吳興趙孟頫手鈔此傳於松雪齋。此刻有唐人之遺風,余仿佛得其筆意如此。

要解釋跋語中的「此刻」,當然要先考慮碑版法帖(例如,《珊瑚網.書錄》卷二十趙孟頫題化度寺邕禪師塔銘:「唐貞觀間能書者,歐陽率更為最善。而邕禪師塔銘又其最善者也。至大戊申(1308)七月,時中(劉致)袖此刻見過,為書其後。吳興趙孟頫。)但不論是前人的記載還是現存的實物,我們從不知道在趙孟頫之前有過《汲黯傳》碑刻。因此,跋中的「此刻」究竟何指,人們開始猜測,文徵明的高見是:

右趙文敏公所書《史記.汲黯傳》,楷法精絕,或疑其軌方峻勁,不類公書。余惟公於古人之書,無所不學,嘗書歐陽氏八法,以教其子。又嘗自題其所作《千文》云「數年前學褚河南《孟法師碑》故結體如此。」此傳實有歐楮筆意,後題延祐七年手抄於松雪齋,且云:「此刻有唐人遺風。」觀此當是石本傳世,豈歐褚遺跡邪?考歐趙兩家金石錄,無所謂《汲黯傳》,竟不知何人書也。公以延祐六年謁告還吳興,至是一年,年六十有七矣。又明年至治二年卒,年六十有九,距此才兩年耳。公嘗得米元章《壯懷賦》,中缺數行,因取刻本摹搨以補,凡書數過,終不如意,歎曰:「今不逮古多矣。」遂以刻本完之。公於元章,豈真不逮者?其不自滿假如此。此傳自「反不重邪」以下凡缺一百九十七字,餘因不得刻本,漫以己意足之。夫以征明視公,與公之視元章,其相去高下,殆有間矣。而餘誕謾如此,豈獨藝能之不逮古哉!因書以識吾愧。辛丑(1541)六月既望,文徵明書,時年七十有二。(據影印墨蹟)

這通跋語在嘉慶二十一年錢泳為齊彥槐摹勒的《松雪齋法書墨刻》中錄入,並附有二通文徵明的手劄,可以想見當時文氏補書的情況:

承欲過臨,當掃齋以伺。若要補寫趙書,須上午為佳。石田佳畫,拜貺多感,容面謝。不悉。征明頓首復尚之尊兄侍史。

昨顧訪,怠慢,乃勞致謝,愧愧。領得石翁詩草,甚慰鄙念,感何可言。趙書今日陰翳,不能執筆,伺明爽乃可辦耳。人還,草草奉復,諸遲面謝。徵明肅拜尚之尊親侍史。(《文徵明集》,周道振輯校本,第1459-60頁,上海古籍,1987年)

由此兩劄可知,爾時,此傳在袁褧之手。袁褧字尚之,與文徵明同時,《無聲詩史》說他「以水墨寫生,深悟古人妙處。文嘉謂其人品蕭散,下筆便自過人」。他的更大名氣來自刊刻六臣注《文選》、《世說新語》及《四十家小說》等,是出版史上極顯豁的人物。

我們通過文徵明的信得知他確曾補寫過《汲黯傳》之後,再來看他的跋文。他對第一個問題即書法的風格作了解釋,自有其理。但對第二個問題即「此刻」的說明卻不那麼服人了。有鑑於此,同治十二年(1873),馮譽驥(1822-1883)作跋時又給出了議論:

張青甫《清河書畫舫》載:趙文敏有《史記》真本,公自跋云:「此宋人寫本十帙,不知的出誰手,而筆法精勁,校讎不苟。予為購而藏之。若夫楮墨之精,藏弆之善,猶餘事耳。大德改元嘉平八日題。」此冊為公書汲長孺傳,後題:「延祐桼年九月十三日手鈔於松雪齋。此刻有唐人遺風,予仿佛得其筆意如此。」按公《史記》跋語雖未明言宋槧本,以鄙意度之,宋槧善本多仿歐陽率更體,所謂筆法精勁與有唐人遺風者,公所仿佛,其殆此本歟?大德元年在延祐七年前二十四年,則宋本之藏松雪齋久矣。

馮譽驥,廣東高要人,字仲良,號卓如,書法逼真歐陽詢,嶺南人多宗之。畫仿王翬,亦秀潤工致。此處提到的《史記》,檢諸張丑寫的按語,似是鈔本,張丑這樣說:

王氏舊藏宋人小楷《史記真本》一部,原是松雪翁物,計十帙,紙高四寸,字類半黍,不惟筆精墨妙,中間絕無訛謬。宋紙,明望之,無簾痕。每帙,無簾痕。每帙用「舊學史氏」及「碧沚」二印。帖尾有趙松雪楷書題跋。予鐫《史記》時,悉取以證今本之誤,乃知昔人所記匏史之異,良非虛語也。

按:王氏指王鏊(1450-1524),成化十一年進士,官至戶部尚書,文淵閣大學士,蘇州吳縣人。碧沚為宋通直郎史守之。明州鄞縣史氏,在南宋極出名,載於史冊者即有十幾人,守之即其一。由此跋知張丑亦刻過《史記》。《史記》在明代,刻本甚多,所謂的嘉靖三刻(汪諒本、王延喆本、秦藩本)其中一種為王鏊之子王延喆所刊,時在嘉靖乙酉(1525)至丁亥(1527),論者以為據黃善夫本翻刻,不知參考過此宋本否,惜人所未論。而張丑的刻本,似乎人們連提都未提。但從張丑以「小楷」稱此《史記真本》,當是鈔本,而非刊刻者。

由於上述兩個問題的困擾,以至碑帖鑒定大師張伯英(1871-1949)乾脆直斥為偽。他似乎沒有見過原作,而是通過汪令聞(名廷璋)的刻本論定的。他極力強調,趙孟頫的跋語難於索解,他說:

所謂「此刻」者,不知何所指,若亦為《汲黯傳》,何以不言臨,而曰手鈔;所謂得真筆意者,得何書之筆意。即此數語,可以斷其偽矣。

這是針對上述的第二個問題「此刻」而言。對第一個問題,他也發表了意見:

字體方正,與松雪他書迥不類。平遠山房(嘉慶七年李廷敬刻,其為乾隆四十年進士)曾刻之。而此刻尤精,墨色深黝,不減內拓。前後皆石仙題跋云:「蒼古腴厚,全從分隸得來。原跋有唐人筆意,予謂直合太傅、紹京為一手。」又曰:「松雪書毀譽各半。」昨於市上見一字軸書云:「世好松雪,取其媚也。責以古服勁裝可乎?蓋帝胄王孫,裘馬纖纖,足稱其人也。」竊謂為持平之論,今見此又爽然自失。石仙不知何人,謂此合太傅、紹京為一手,可謂大謬。明代尚無此書體,松雪書亦絕不如是重濁。偽此書者,決不在雍乾以上也。其墨蹟同治間在周爾墉家,潘曾瑩、張之萬皆為之躍,未有疑其非趙書者。凡偽書似與不似,皆足以欺人。此種則絕不求似,而賞鑒家均受其紿,一刻再刻,咸以為松雪小楷之至精者,豈不異哉!

張伯英先生分析得很細,並斷為雍乾間人所偽,倘若此,安岐就是第一個大上其當的人,因為《墨緣匯觀》正是在乾隆七年(1742)成稿,《汲黯傳》收錄在內,其時已歸他藏弆。這樣一位大收藏家,竟走眼到如此地步,連一併為偽的文徵明、項元汴和笪重光的題跋都辨析不清,真令人驚詫。

可是,情況並不簡單。早在泰昌元年(1620)嘉平月,董其昌就提到了《汲黯傳》。當時他給一個侄孫寫《伯夷傳》,在跋中說到蘇東坡小楷如《歸去來詩》等皆贗筆,又有《滕王閣賦》亦贗。還寫了封信說:

頃見項晦伯家有趙文敏書《汲黯傳》小楷,特為遒媚,與本家筆不類。元人跋以為文敏見唐人書此傳石刻,因仿之,乃軼唐而晉矣。《汲傳》頗繁,呵凍難竟,故書《伯夷傳》,不知視文敏書若何也?八日叔翁其昌頓首。(參見《容台別集》卷三《書品》)

信中提到的項晦伯,系大收藏家項元汴的第四子,名德明,字晦甫,我們很長時間不知他的身份,近年由於汪世清、萬木春、封治國等人的努力,他的面貌已日漸清晰。萬木春提到馮夢禎曾過項晦甫、項玄度兄弟處看書畫,僅四分之一,已足令當今任何一家博物館豔羨不已(萬文,p.132)。這當然也包括故宮。其時,《汲黯傳》就藏於晦甫家。至於董其昌所謂的元人跋,大概是誤記,可能就是文徵明的跋。這通信在兩年後即天啟二年(1622),為其侄董尊聞、侄孫董鎬刻入《來仲樓法書》的第五卷,董其昌那時68歲。值得注意的是,張伯英對《來仲樓法書》評價卻甚高,他說:雖云董尊聞審定,實乃董其昌自選,故皆董書之精者。

因此,即使《汲黯傳》是贗品,也當在更早。這讓我們想起了蔣士銓(1725-1785)的高論,他在跋李書樓正字帖《汲黯傳》時,先從字形上分析,再捉出作偽之人:

《汲黯傳》確是贗本。古人結構中,總有舒徐之氣,縈紆顧盼間,極密處卻仍然疏宕,二王、虞、褚之書具在,可按也。此本過於整密,如小兒列俎豆為戲,其罅隙處必以食物補填充滿,豈復成格。細審之,乃後人學平原《家廟碑》及《韭花帖》而得皮毛者所為,觀其起處,用點苔筆,收處瑟縮夷猶可見。

觀彭祖像一帖,乃恍然悟出《汲黯傳》即文待詔自書,不特筆筆相似,而所云以己意補百七十九字者,實借松雪自重。前明人好名,作偽每如此,未可被英雄所欺也。(《忠雅堂文集》卷十)

這樣,我們對《汲黯傳》就有了兩種作偽的看法。但他們都有一個問題,皆未見過原跡。在照相印刷發明之前,《汲黯傳》像一切書法一樣,只能靠拓本留傳。第一次勒石,大概是康熙間揚州李宗禮所為,收在他撰集的《李書樓正字帖》卷七中,摹者為吳門管一虯,刻者為宛陵劉光信。郭尚先(1785-1831)——也是一位寫歐字的高手,研究碑帖的大師——在《芳堅館題跋》中評《汲黯傳》曰:「松雪自以圓暢者為當家。此傳意主嚴整,是其變體,摹手稍滯,不能得其流逸之韻。停雲小楷,自擅勝場,此跋尤佳。松雪之學北海,能於子敬探其源,所以氣韻生動,神采明曜。習趙書者須以遒朗求之,若煙視媚行,便無入處。」這些話也是看了李書樓帖而發,他談摹手,談文徵明的小楷與跋語,談如何習趙,看法則與蔣士銓迥異。

康熙後,《汲黯傳》多次刻入叢帖,時間都在嘉慶年間,分列如下:

1、《平遠山房帖》,嘉慶七年刻,李廷敬集,有其跋。

2、《綠谿山莊法帖》,嘉慶八年刻,唐作梅集,一併刻入文徵明、項元汴、笪重光、錢惟喬跋。

3、《望雲樓集帖》,嘉慶十九年以後刻,謝恭銘集,附文徵明跋,又附與袁褧尺牘二通。張伯英評此帖說:「元人趙松雪書《汲黯傳》、《盤谷序》、《後出師表》、《歸田賦》四種,……饒介諸家皆精。明揚士奇……董其昌亦無偽跡。」與前引他對《汲黯傳》的審定相反。

4、《松雪齋法書墨刻》,嘉慶二十一年刻,錢泳集,附致袁褧手劄二通。

近來,又有人提出,《汲黯傳》乃趙派書家俞和(1307-1382)臨趙孟頫者,這種看法,留待下文討論。

結束本節前,我們再對《汲黯傳》本身作一簡單回顧。

《汲黯傳》,宋淡黃藏經紙本,小楷冊頁,共10頁,每頁縱17.6cm,橫17.4cm,烏絲欄界,每頁12行,行字數16至18不等,凡119行,計1946字,第6頁12行197字,為文徵明補書。先後經袁褧、項元汴、項晦甫父子、李宗孔(1618-1701)、卞永譽(1645-1712)、安岐、錢維喬(1739-1806)、唐作梅、鮑桂生、孫毓汶(1833-1899)孫孟延父子、斐景福(1854-1936)遞藏。卷後有文徵明嘉靖二十年(1541)跋,時年72歲,項元汴萬曆三年(1575)跋,編為宗字型大小,笪重光康熙二十六年(1687)跋,馮譽驥同治十二年(1873)跋,鮑源深(1812-1884)同治十二年跋,孫孟延光緒二十五年(1899)跋。

《汲黯傳》墨蹟現藏日本東京細川家永青文庫。1941年日本《國華》雜誌第51編第10冊第317-325頁有瀧拙庵的短文評介,此外未見日本學者的更深入研究。

三、書籍之為藝術

據上所述,對於《汲黯傳》的評價已成僵局,不論是讚賞還是否定,都有權威人士的支持。因此想找一條新的路徑來解答《汲黯傳》的兩個問題,此處我們不妨再回味一次張伯英先生的批評:

所謂「此刻」者,不知何所指,若亦為《汲黯傳》,何以不言臨,而曰手鈔;所謂得其筆意者,得何書之筆意。即此數語可以斷其偽矣。

「此刻」在《汲黯傳》的語境中,只能有兩種解釋,或為刻石,或為刻本。否定者正是從第一種解釋點出發的,因為不論從實物看,還是從文獻看,直到今天都未發現可供趙孟頫取用的《汲黯傳》刻石。這使我們不得不思考一下第二種解釋,即刻本(馮譽驥已接近此看法),也自然使我們想到趙孟頫的藏書。根據資料,首先就是前述的收有《汲黯傳》的《漢書》。遺憾的是《漢書》已化蝶天上,不能用來與《汲黯傳》墨蹟比對。好在還存有前人的鑒賞記錄,可以説明我們退而求其次。《漢書》在王世貞的家中時,王氏曾這樣描述說:

桑皮紙,白潔如玉,四旁寬廣,字大者如錢,絕有歐柳筆法。細書絲髮膚致,墨色精純,溪潘流瀋。蓋自真宗(918-1022)朝刻之秘閣,特賜兩府,而其人亦自寶惜,四百年而手若未觸者。前有趙吳興小像。

有趙孟頫小像,趙氏寶愛之極,才有此舉,不言而喻。有歐柳筆法,正與《汲黯傳》相合。「此刻」的問題與書體的問題一併而解。不過,潘文協幫助我校勘的結果,卻是《汲黯傳》的文字更近似於《史記》,而疏遠於《漢書》,因此,底本當為《史記》無疑。

趙孟頫所藏的《史記》,文獻只記錄了一部,已見前述,我已斷為鈔本而非刻本。這樣,「此刻」之刻本具體何指,又將落空。在這裡,我們碰到了一個歷史研究最最常見的問題,誠如貢布里希所說:歷史就像瑞士乳酪,有很多孔隙,在很多情況下都是空缺,留下了大量無解的問題,因為我們缺乏證據,而史學家的技巧就在於找出那些有可能得到回答的問題,他的智慧就在於感覺到哪一條探索線路能找到結果,能夠使他有所發現。(《藝術與科學》第121頁)

也許我們現在就遇到了一個沒有答案、沒有結果的問題。不過,如果我們僅僅盯住細節,而忘記了讓想像的羽翼飛翔起來,可能就會失去一次提出有趣而有創造性問題的機會。因此,我們不妨假設,他也同樣擁有高品質的《史記》刻本,我想這決非牽強附會,相反,他這樣的地位和身份,如果沒有一部佳美的宋刻本《史記》,倒是不可思議的,畢竟他本人就是天潢貴胄,是從宋王室裡走出來的人。這樣設想,我們不僅首先輕而易舉解釋了上述的「此刻」與字體問題,而且還緊接著立刻提出一個更重要的藝術史問題,即本文的正題:書籍何以成為藝術。一旦確立了這個問題,就會得出一個有趣的結論,《汲黯傳》以刻本的書籍為範本,書寫而成,這就是為什麼趙氏的跋語不稱臨,而曰手鈔的原因。

在進一步說明這個假設之前,我們先看一個旁證。

《過雲樓書畫記.文彥可米庵圖卷》:「張青父得米襄陽《寶章待訪錄》凡四千餘字,相傳為勝國趙文敏公物,有趙氏子昂印。在我明為陸塚宰所有,內兄青父氏從陸氏後人蹤跡二十年餘,始傾資購歸,遂自號米庵。」張丑是晚明收藏大家,竟以《寶章待訪錄》這部書命名齋號,可見其寶重之意。這在趙孟頫的書齋中也影響著他對書籍的看法,讓他以藝術的眼光來看書籍,即《寶章待訪錄》是書也是藝術,我想是自然而然的。特別是此書後有明人張奉(字伯承,工隸書)的一通跋語,正與此處的論題有關,他說:「海岳小楷,世所罕睹,此《寶章待訪錄》全出泰和(李邕)家法,時雜歐楮筆仗,定為盛年真跡無疑。」張青父連作三跋,說的也是歐柳筆法。宋版佳刻,就有此風貌。(參見《式古堂書畫匯考》書法卷之四)

與此處問題最直接最重要的是趙孟頫在他的另一部藏書《六臣注文選》上寫的跋語,此書沒有他的小像,或不如《漢書》那樣珍秘,但他的跋語卻完全是嶄新的眼光。

霜月如雪,夜讀阮嗣宗詠懷詩,九咽皆作清冷。而是書玉楮銀鉤,若與燈月相映,助我清吟之興不淺。(光緒十年〔1884〕長沙王氏刻本卷三,24ab)

蕭蕭數語,卻是藏書史上的大事,在他之前,我們似乎還找不到這樣的言論。宋人寫書跋多者陸游算是一位,把他的《放翁題跋》翻閱一遍,就能體會到趙氏看待書籍的眼光是多麼新穎,「玉楮」是書籍的材質,而「銀鉤」完全是用書法品評的術語作議論,這讓趙孟頫成了把書籍當作藝術品欣賞的有文字可征的第一人。(注:李清照《金石錄後序》云:「每獲一書,即同共校勘,整集簽題。得書畫彝鼎,亦摩玩舒卷,指摘疵病,夜盡一燭為率。故能紙劄精緻,字畫完整,冠諸收書家。」可稱開書籍欣賞先聲者,但似還在工藝欣賞的層次,趙孟頫可謂是進入藝術欣賞了。)

這通跋語光緒刻本作至正二年(1342)必是至大二年(1308)之誤刻,至正二年趙氏已去世二十年,因此是刻本出了問題,倘是作偽,也不至於糊塗到如此地步。此書有王世貞、董其昌、王穉登、周天球、張鳳翼、汪應婁、王醇、曹子念及乾隆館臣過目的跋文,當是可信的趙氏藏書。

《天祿琳琅》的編者評曰:「孟頫此跋作小楷書,曲盡二王之妙,其愛是書也,是足以助吟興,則宋本之佳者在元時已不可多得矣。」

為了說明書籍在趙孟頫眼中的景象,再引一條資料。陳繼儒《讀書十六觀》引趙孟頫書跋云:

聚書藏書,良非易事。善觀書者,澄神端慮,靜幾焚香,勿捲腦,勿折角,勿以爪侵字,勿以唾揭幅,勿以作枕,勿以夾刺,隨損隨修,隨開隨掩。後之得吾書者,並奉贈此法。

關於這通書跋在藏書史上的影響,有興趣者可參看我的《藏書銘印記》,此處我想把它和比趙孟頫相差八歲的湯垕(1262-1332)對鑒賞繪畫的要求作一比較:

霾天穢地,燈下酒邊,不可看畫;拙工之印,凡手之題,堅為規避;不映摹、不改裝以失舊觀,更不亂訂真偽,令人氣短。

這些話殊可相通互文,合在一起並論。只有對藝術品才須如此小心,如此挑剔。

說到此,我們可以簡短的下一結論說,由於趙孟頫具備兩個條件,而改變了書籍的命運。一是他的鑒賞眼光,一是他的書法家實踐,他不僅欣賞書籍,而且還以書籍為樣板,書寫了我們至今還能見到的《汲黯傳》,為他的書風又增添了一種樣式。

恰好在趙孟頫去世的前十年左右,他的小楷取得了巨大的成就,他64歲書寫的《七觀帖》,早於《汲黯傳》前三年即延祐四年(1317),楊大瓢和翁覃溪那樣的鑒賞大家都認為代表了他的小楷高峰。張伯英那樣的大鑒賞家看的是明人翻本,也讚歎道:「松雪小楷傳世固多,惟此(指《七觀貼》)有《黃庭》、《洛神》之遺,無平時側媚習氣,允為合作。」(《張伯英碑帖論稿》,第312頁,河北教育出版社,2006年)其實,翻本已大失風神。而袁桷在《清容居士集》記趙孟頫在去世前的書法則可進一步印證他何以會作歐褚筆意的小楷。袁桷說:「承旨公作小楷,著紙如飛,每謂歐褚而下不足論。此經(《靈寶經》),距下世才兩月,痛當作慟!」「歐褚而下不足論」,正是胸中存有歐褚。恰好我們也有趙氏對歐陽詢的評價。遼寧博物館藏有《夢奠帖》,後有趙孟頫的題跋說:「歐陽信本書,清勁秀健,古今一人。米老云:『莊若對越,俊若跳擲』,猶似未知其神奇也。向在都下,見《勸學》一帖,是集賢官庫物,後有開元題識具全,筆意與此一同,但官帖是硬黃紙為異耳。至元廿九年閏月望日,為右之(郭無錫)兄書。吳興趙孟頫。」這段話,出於1292年的趙孟頫之手,前此一年(1291),他寫了大名鼎鼎的《過秦論》。前此三年(1289),他寫了《書姜白石蘭亭序考》(臺北故宮藏),而姜白石正有一手典型的出自歐體的小楷,趙孟頫也見過那件《蘭亭考》的原跡。他早年致力小楷,頗受姜白石的影響也是公論。

而且《大瓢偶筆》也引用過查異渠的話,說「湖州錢氏有趙承旨『蘇白堂』墨蹟匾,又有『介祉』匾,甚瘦勁有骨,與流傳碑刻不同」。這些都足以說明僅從書體上難以否定《汲黯傳》。如果我們把大德元年(1297)之後算作他書風的中期,延祐元年(1314)之後算作晚期(傅申《書史與書跡》,1996年,臺灣,歷史博物館,第184頁),那麼,我們說,他晚期有向早期回歸的傾向,或許也不失為一種有意味的眼光。我們注意到《汲黯傳》「軌方峻勁」或「結體方勁」,不再以側媚取勝,這可換用心理分析的方式來看,即:趙孟頫也許想拋棄那種「眼睛的筵席」〔a feast for eye〕,畢竟那種風格傾向於甜蜜、甜美、甜膩〔syrupy, saccharined, cloying〕,太誘惑我們的低級感官,太訴諸即時的快感,而最高價值的藝術則是莊嚴的,它要求用自我〔ego〕把本我〔id〕的衝動引向昇華的方向,即心理分析所謂的ego control〔自我控制〕。這樣,趙孟頫又回到了早年學習的方勁的風格。

當然,這只是猜測,趙孟頫即使確有此意,也無力阻擋他的側媚之風在元代的漫彌。《汲黯傳》是取徑刻本,也許他萬萬想不到的是,刻本也取徑他的書法,而且竟一下子不可收場,幾乎改變了元代刻書的面貌,一直影響到明代中期方休。此聊舉一例。俞琰(1258-1327),字玉吾,趙孟頫題其居曰:「石磵書隱。」學者因稱之曰石磵先生。陸心源《元槧周易集說跋》:「《上經》後跋曰:『嗣男仲溫命兒楨繕寫。謹鋟梓於讀易樓。』《彖傳》後跋略同,惟改為『命兒楨、植』。玉吾無子,以仲溫為嗣。楨、植為玉吾孫,皆有書名。濡染家學,手書上板,故能精美如此。」這是自岳珂手書《玉楮詩稿》(《陸志》,《書林清話》引用)一百零七板以來難得的史料。俞楨(1331-1401)善小楷,《書史會要續編》有傳,他的書法很受趙氏影響,元代的刻書字體多用趙體,正是通過俞楨這類人的所為,把趙孟頫的書風推為刻書史上最重要的字體,為書籍成為藝術加重了砝碼。

談到俞楨,我們已在談論趙孟頫的影響。此處不得不再談一談受他影響最大的俞和(1307-1382),俞和字子中,號紫芝生,原籍嚴州桐廬,其父俞章定居錢塘,遂為錢塘人。陳善(1514-1598)《杭州府志》說他「沖淡安怡,隱居不仕,能詩,善書翰,早年得見趙文敏用筆之法,臨晉唐諸帖甚夥。行草逼真文敏,好事者得其書,每以趙款識,倉卒莫能辨。」他能得趙氏的真傳,故對他又有不同的傳聞。豐道生(嘉靖二年進士)《書訣》以為是趙孟頫的兒子,顧復《平生壯觀》說是趙文敏甥,不管如何,他的書法可以亂真孟頫之書跡,眾口一辭。

1986年,張光賓先生在臺灣《歷史博物館館刊》第二卷第4期發表大作「俞和書樂毅論與趙孟頫書漢汲黯傳」(第51-60頁),提出了一個全新的看法:《汲黯傳》是俞和戲擬趙孟頫的作品。張先生的主要依據是他們的書法風格差異,他說:

趙書與俞和最基本的差異,在於趙書無論點、橫、直、撇、捺,起筆多逆入回鋒而後運行,收筆頓折必向內斂;故其點畫骨肉停勻,圓勁腴潤。秀麗而醇雅,雍容而華美,有俊爽之氣,且紙筆精良,筆性剛柔適度。尤其學養氣度,恢宏博大,表現在字裡行間,毫無寒傖、嶮刻之象。

俞書,點畫運轉,直往直來,起筆切入,殊乏變化,收筆頓折、時顯圭角。善於臨仿,模擬形似,而氣度神采,難求大家風範。所用紙筆亦非精良,慣用強毫,鋒芒畢露。無論臨仿或自運,雖然出自松雪遺緒,風儀差易頗大。本非直接歐陽,而峻嶮刻露,殊少含蓄。遂略呈率更外貌。

這裡說的是兩種風格的對比,其實並沒有回答《汲黯傳》的兩個問題:書風問題和「此刻」問題。尤其沒有解釋俞和既是作偽,為何寫了這樣一通莫名其妙的跋語。因此他的結論似過於簡單了。但他的結論有一個優點,它為徐一夔(1318-約1400)撰寫的俞和墓碣銘中描述的遊戲翰墨的風情提供了一個傳世的實例:

(俞和)篆楷行草,各臻於妙。一紙出,戲用文敏公私印識之,人莫能辨其真贗。至於臨摹晉人法書,尤稱妙絕。高堂廣廈,風日清美,賓友會聚,酒數行後,濡筆伸紙,一揮數十行。波折趯磔,轉換神速,真有驚蛇入草,飛鳥出林之態。巳乃停筆按紙,詫眾曰:「顛長史不我過也。」人爭購之,以為珍玩。(《始豐稿》卷十三)

值得注意的是,一些當代書法鑒定家多有贊成張先生論定者,大陸學者王連起先生在「俞和及其行書蘭亭記」中也斷《汲黯傳》為俞和所書,「因為它沒有趙書的虛和委婉而有俞和的方峻剛利」。理由與張光賓先生相似。只是張氏認為《汲黯傳》不及俞書《樂毅論》(普林斯頓大學美術館藏,俞和至正二十年即1360年54歲時所書)樸厚典雅,尚非晚年之作,而王先生則認為:「《汲黯傳》較《樂毅論》更趨精工老到,所作時間,或更晚一些。」(《書法叢刊》,總二十八期,文物出版社,1991年)。對比一下這兩位專家的見解,書法鑒定之難,可知也。

在此領域花費心血最大的傅申先生也是張先生看法的讚賞者,他說張先生「推理極為正確。蓋俞氏雖學趙氏,然仍具個人特色。趙氏用筆實中有虛,以韻勝而近晉人;俞和筆筆皆實,以法勝故近唐人。」(《書史與書跡》,第193頁)

我不想加入這種單以書風論真偽的辨析,原因有二,首先我看的真跡太少,眼力太弱,而且我覺得傅先生的意見也可用來證明《汲黯傳》為真,因為它的題跋明明寫著「有唐人之遺風」,這正要求「筆筆皆實,以法勝」。此處我只想轉引另一位趙孟頫研究專家黃惇先生的意見。他在慎重考慮了王連起先生的鑒定後說:「拙見以為僅憑書風方峻剛利即文徵明所言軌方峻勁便斷《漢汲黯傳》為俞和書,似證據稍欠,況以俞和小楷《樂毅論》與《漢汲黯傳》相比,不僅欠於精工老到,且於神韻亦不可同日而語也。故從舊說。」(《中國書法全集》趙孟頫卷,下冊,第475-476頁,榮寶齋出版社)所謂的舊說,不僅包括文徵明、董其昌、安岐那樣的古代大家,也包括徐邦達那樣的現代大家。我們可能還記得前面引用過的徐邦達鑒定《汲黯傳》的話,他和安岐都注意到了俞和偽造趙氏書法之事,但在讚美《汲黯傳》上卻是異口同聲。也許正是他們對俞和造偽的看法啟發了我們現代學者把《汲黯傳》與俞和聯繫了起來。這樣,第一流的鑒定家對《汲黯傳》已分成兩派,真偽如何,已成僵局,我們還是回到趙孟頫的藏書。

也許大家還記得,前述的趙氏藏書,除了《漢書》之外,還有一部《文選》。引人入勝的是,《文選》也像《漢書》一樣,在明代受到了王世貞的讚美,只是王氏已無力收藏了。但是,我們不會忘記他的評價,他說:「余所見宋本《文選》亡慮數種,此本繕刻極精,紙用澄心堂,墨用奚氏。」(《天祿琳琅》卷三246)王穉登還把此書與《漢書》作了比較,說它紙墨鋟摹並出良工之手,與王氏所藏《漢書》絕相類。這些話也引逗我們猜測,趙孟頫所藏的《史記》刻本也當與此絕相類。

大概在萬曆五年(1577),此書由徐文敏處歸汪仲嘉(1544-1613,名道會)易手之前,張鳳翼曾留案頭匝月,校對他將要出版的《文選纂注》。約21年後又歸湯賓尹(1568-?,萬曆二十三年進士,宣城人,攻擊東林黨人的宣昆黨之首)王醇曾往看,也記下了他的觀感和羡慕:

予知仲嘉有宋版《文選》,心搖搖十餘年矣。及造其廬,未遑索看。後逢嘉賓(湯氏)於讬山小有園,出陶隱居及唐宋墨蹟示之,皆人間所未見者,業已奪人精魄,且許以此書出觀,以暝色不能,歸去。役我魂夢越數日,始得一覯。紙墨之光射目,字楷而有致。竟日披覽,得未曾有。時松風弄弦,遠山橫黛,是生平第一樂事。(卷三,p28a)

王醇與錢謙益有點兒交往,武功極棒,詩也寫的好,在錢氏的《列朝詩集小傳》丁集下中有記錄。他明亡後當了和尚,著作遭禁罕傳,只知杭大藏有抄本《寶蕊棲詩》一冊,有興趣者可往觀。以上跋語,大都寫於萬曆年間,與我在第一節的引文合在一起,可以想見其時其人對待書籍的態度,如果說趙孟頫把《漢書》和《文選》看作藝術品還是特立獨拔的個人行為,那麼到了明代萬曆年間已是文人圈子的集體行為了。我們已幾次提到過張丑,他不厭其繁地記錄法書名畫,在他的《法書名畫見聞表》中就是把宋板《文選》和文同的《晚靄橫看》、《此君圖》等與王詵《夢遊瀛山圖》、黃山谷的《諸上座帖》等一起並置的(見「目睹部分」)。尤令人不敢置信的,《見聞表》還列有趙氏抄寫的《左傳》正文全部及《李太白集》(「的聞」部分)。

如果我們再往前上溯一些,看看華夏的真賞齋收藏,更是驚人,豐道生《真賞齋賦》的序言述其收藏,先是鍾王法書,繼而右丞等唐宋繪畫,再標舉碑帖,最後列述藏書,臚陳最夥。序說:

暨乎劉氏《史通》、《玉台新詠》(上有「建業文房之印」),則南唐之初梓也。聶崇義《三禮圖》、俞言等《五經圖說》,乃北宋之精帙也。荀悅《前漢紀》、袁宏《後漢紀》(紹興間刻本,汝陰王銍序),嘉史久遺;許嵩《建康錄》、陸游《南唐書》,載紀攸罕。宋批《周禮》,五采如新;古注《九經》,南雝多闕(俞石磵藏,王守溪跋)。蘇子容《儀像法要》,亟稱於諸子;張彥遠《名畫記》,鑒收於子昂。相台岳氏《左傳》、建安黃善夫《史記》、《六臣注文選》,郭知達《集注杜工部詩》(共九家,曾噩校),曾南豐序次《李翰林集》(三十卷),《五百家注韓柳文》(在朱子前,齋中諸書,《文選》、《韓柳》尤精),《劉賓客集》(共四十卷,內《外集》十卷),《白氏長慶集》(七十一卷)、《歐陽家藏集》(刪繁補缺八十卷,最為真完)。《三蘇全集》、《王臨川集》(世所傳只一百卷,唯此本一百六十卷),《管子》、《韓非》、《三國志》(大字本,淳熙乙巳刊於潼州轉運司公帑),《鮑參軍集》(十卷),《花間集》(紙墨精好),《雲溪友議》(十二卷,範攄著),《詩話總龜》(一百卷,阮閱編),《經鉏堂雜誌》(八卷,霅川倪思著),《金石略》(鄭樵著,笪氏藏),《寶晉山林拾遺》(八卷,孫光憲刻),《東觀餘論》(樓攻媿等跋,宋刻初拓,紙墨獨精,卷帙甚備,世所罕見),《唐名畫錄》(朱景玄刻),《五代名畫補》(劉道醇纂),《宋名畫評》,《蘭亭考》(十二卷,桑世昌集),皆傳自宋元,遠有端緒。

述此完畢,接著又言:「牙籤錦笈以為藏,天球河圖而比重,是乙太史李文正公八分題扁曰:『真賞齋』。真則心目俱洞,賞則神境雙融。翰林文正公為圖為銘,昭其趣也。昔張彥遠弱年鳩集,晝夜精勤,或嗤其為無益之事,則安能悅有涯之生。貸衣減糲,篤好成癖,以千乘為輕,以一瓢為適。米元章每得一書,既窮其趣,輒以良日,手自背洗,客拱而後示,屢濯而後展,諦視之際,迅雷不聞。與夫褚中令鑒定,若視黑白;黃長睿辨證,不漏毫髮。揆茲雅抱,千載同符。斯東沙子所以淹留歲時,兩忘憂樂,眇萬物而無累,超四海而特行者乎。」

連用鑒賞家的典故,造出一派藝術氣氛濃郁的境界。這些文字寫於嘉靖二十八年(1549),讓我們再往前推半個世紀,即弘治十年(1497),爾時祝允明(1460-1527)為友人錢同愛(1475-1549,字孔同,號野亭)的《文選》寫了一通跋語:

自士以經術梯名,《昭明文選》與醬瓿翻久矣。然或有以著者,必事乎此者也。吳中數年來以文競,茲編始貴。余向蓄三五種,亦皆舊刻。錢秀才高本尤佳,秀才既力文甚競,助以佳本,尤當增翰藻,不可涯爾。丁巳祝允明筆,門人張靈時侍筆硯。

迨至崇禎年間,此書似歸汪砢玉所有,他在編《珊瑚網》時也為此書寫了一通跋語,口氣已是這樣:

予家尚有宋板隸篆五經、左、國、諸子、史、漢、通鑒、文集種種,淨拭棐幾展玩,覺古香可愛。後苕溪鐫五色朱批各書,錯陳左右,牙籤錦函,燦燦相映,奚百城之足云。(《書畫全書》第五冊,p.848下)

五色朱批各書,若閱讀,是陋書,前人已多有批評,若賞鑒,確實閱目,這已經進入了書籍成為藝術品、從實用中脫拔而出的時代;關於此問題,我已有專文討論,此不贅述。但想補說一下汪砢玉生活的環境。他的父親名汪繼美,有書齋名東雅堂,李日華拜訪過他,記下了親見的景象:「堂前松石梅蘭,列置楚楚,巳入書室中,專探一卷展視,乃元人翰墨也……巳登墨華閣,列大理石屏四座,石榻一張,幾上宋板書數十函,雜帖數十種,銅瓷花觚罍洗之屬。汪君所自娛弄,以絕意於外交者也。」

這裡似乎越談越遠,我應該趕緊再回到趙孟頫的藏書和《汲黯傳》,正是在這個起點上,我提出了一個假設,根據這個假設,不僅判斷《汲黯傳》為真跡,而且還提出了本節最中心的問題;書籍之成為藝術。我認為這一假說有一點漏洞,因為「此刻」到底是哪一部書,不能具體落實,但是,我也認為這不是大缺陷。它不妨礙我的更重要的論斷,總的說來,我的假說比判斷《汲黯傳》單純為真為假,要具有更多的優點。在我看來,一個假說要比另一個好,可由下面三點來作比較:

一、簡潔性:一個假說,或一個理論,越簡潔明瞭,就越容易被人理解,更重要的是越容易被反駁。

二、包容性:包容量越大的假說,即所能解釋的內容越多的假說越有優勢。

三、創造性:能否提出新的有意思有創見的問題,這一點似乎非常重要。而對於人文學者來說,他的主要任務,畢竟是使過去的靜態記錄和文獻獲得勃勃的生機。

鑒於上述,我們不僅解決了《汲黯傳》的兩個看似難解的問題,沒有輕易地把它推出大師傑作的行列,讓它仍然熠熠放光,而且還以新的眼光解釋了趙孟頫在《文選》上的一通題跋以及他的藏書訓令,不僅如此,更重要的是,書籍的歷史從此完全可以用一種新的觀點來看待了。這種重新看待書籍歷史的線索大致是:

首先,趙孟頫以獨到的鑒賞眼光觀看書籍,正與那時已完全成熟的書畫鑒定眼光相同,他們是宋人高雅趣味的自然延伸,這種趣味王國維先生早在1928年發表於《國學論叢》(第一卷3號)上的《宋代之金石學》中就已闡明了。

接著就是上引《真賞齋賦序》所構造的那種時代氣氛,其時在明代中期,一股復古的熱潮大為流行,這包括文學、繪畫、青銅、陶瓷,當然書籍是最重要的一項。現藏臺北故宮杜堇(?1465-1509)的《玩古圖》上所繪器物不但有青銅、瓷器、玉器、書畫卷軸,而且還有書籍,款識則曰:「玩古乃常,博之志大。尚象別名,禮樂所在,日無禮樂,人反愧然,作之正之,吾有待焉。」可作為這種風氣開始的標誌。在這場風氣中,宋板書不僅變成了古董,它的翻刻本還形成了一種新的字體——仿宋體。宋板書《草窗韻語》護葉上有一通明人的跋語,可看作那一風尚中的人看待宋板書的典範:「萬曆庚寅端陽,余有齊魯之行,過夏鎮謁明復先生仙署,有此宋版佳刻,世所罕見,當為法帖中求也,漫紀喜爾。新都羅文瑞。」

到了萬曆年間,成為獨立藝術品的新型書籍終於出現,它是由《湖山勝概》為代表的,這部書把詩、書、畫合在了一起,是杭州雕版印刷的傑作。《文字會寶》刊於萬曆三、四十年間,則是以各家墨蹟上板的書法作品選。到了閔遇五刊刻《會真圖》,已達到了中國版畫藝術的高峰,杜堇所謂的由玩古而博大,那時也形成氣候,以圖像構成百科知識、宇宙景觀的書籍也應時出版,我們所熟知的《三才圖繪》是最著名者。

有了這樣的史觀,我們可以重新評價許宗魯(1490-1559)的刻書,他是書法家,所刻《國語》、《呂氏春秋》(嘉靖七年),俱系古體字,而且還在明代中後期發生了影響,儘管後來查他山批評說:「此不明六書之故,若能解釋得出《說文》,斷不敢用也。」但若放在復古風氣中,或有別解。豐道生所制偽書,體勢詰曲,傅山所作書法,多奇字,也可以從中尋繹一二。

到了清代,人們看待書籍的眼光,特別是乾嘉學者的眼光已與明人大不相同,但影響卻不可能消失。金冬心玩弄古版書,最終寫出了一筆新體書法,更是與趙孟頫合拍,都受了雕版書的啟發。

書籍能成為一種藝術,而且反過來影響他種藝術,這一過程就像貢布里希所說,絕非一夜完成,絕非招之即來,它是經過了漫長的特殊的歷史,以上的勾勒只是略圖。但已足以說明,我們對於書籍和書法的關係,書籍和繪畫的關係,特別書是書籍自身的命運,雖有研究,卻實在太淺,尚是一段有待開發的歷史。

當然,古人沒有藝術或美術的觀念,對於他們來講,只是古物或古董而已,但是古人描述書籍的語言是那麼精美,例如隋江總(519-594)《皇太子太學講碑》「紫台秘典,綠帙奇文,羽陵蠹跡,嵩山落簡,外史所掌,廣內所司,靡不飾以鉛槧,雕以緗素」,早就埋下了美的種子,以至從趙孟頫開始的鑒賞眼光在二十世紀的開端終於表達成了現代術語,這就是我在篇首所引述的那段話,現在我們又回到了起點。

返回頭再看,張光賓先生的偽品論斷,我覺得它雖能滿足一個好假說的第一點,但與其他兩點幾乎無關。所以在沒有確鑿證據的情況下,我遵守舊說,不願讓這件寶物降格。本來我們的寶物就不多,因此要慎用奧卡姆剃刀,勿減實體。這是我們不介入單純以眼力來鑒定作品討論的第二個原因。

在結束之前,我想再談一段與趙孟頫藏書有關的掌故,故事發生在1600年前後,記錄在臧懋循(1550-1620,萬曆八年進士)《負苞堂文選》「題六臣文選跋」中,地點就發生在南京和杭州:

往余游白下,偕客過開之(馮夢楨,1546-1605,國子監祭酒,被劾歸,於孤山買汪仲嘉地築快雪堂。)署中,於時,梧陰滿席,涼颸徐引,展幾上《文選》,諷誦數篇以為適,蓋開之平日所秘珍宋版書也。客有舉楊用修(楊慎,1488-1559)云:古書不獨無謬處,並有古香,不知香從何生?余曰:「爾不覺新書紙墨臭味乎?」開之為絕倒。迨庚子(1600)秋訪開之於湖上,方校刻李注《文選》,甚工,因索觀前書。開之手取示餘曰:「獨此無恙。比雖貧,猶幸不為王元美《漢書》也。」余曾見元美《漢書》,有趙文敏跋。愧同吳興人,不能作文敏書,以為此《文選》重。聊題數語識歲月云。

這部文選不是趙孟頫所藏的那部,就在馮開之中進士的萬曆五年(1577),趙氏所藏的《文選》進了汪仲嘉的書齋,說來湊巧,汪仲嘉就是賣地給馮開之,讓他在孤山建起著名的快雪堂的。此書經汪仲嘉轉湯賓尹,最後也像《漢書》那樣,入了內府,乾隆帝題曰:

此書(《文選》)董其昌所稱與《漢書》、《杜詩》鼎足海內者也。在元趙孟頫、在明王世貞、董其昌、王穉登、周天球、張鳳翼、汪應婁、王醇、曹子念、並東南之秀,俱有題識。又有國初李楷跋。紙潤如玉,南唐澄心堂法也。字跡精妙,北宋人筆意。《漢書》見在大內,與為連璧,不知《杜詩》落何處矣。天祿琳琅中若此者亦不多得。

董其昌所豔稱的宋板三寶,我們一寶都見不到了,今日大談書籍藝術,不免讓人惆悵,不由得想起錢謙益的幾句感慨:水天閒話,久落人間,花月新聞,已成故事。

世傳趙孟頫小楷手書《漢汲黯傳》,幾歷繁華、兵劫,流寓域外,今藏日本東京細川家永青文庫,藏品番號300。此本共十葉(每兩半葉合作一葉),據文徵明跋可知,缺第六葉「反不重邪」以下至「渾邪王率眾來」共一百九十七字,今所見者,系停雲親手所補,筆跡頗異於他處。范景中鴻文細析《漢汲黯傳》鈔本所由來,遍列諸家異說,嘗牽繫松雪藏書,以為旁證,然煌煌萬言,終未能定於一說。考證之難,於斯可見。雖然,以字跡、神韻之法鑑識,又下考證一等,徒添迷霧而已矣。顧其所述,後之覽者,豈能無煙雲過眼之慨哉?聊草數語,以為識記,寄蜉於藏文小齋燈下,八月二十日夜。

沒有留言:

張貼留言